2025-12-25

『会報九州』の特集「土木遺産 in 九州」のアーカイブを更新しました! 【第38回】最新のブラウザをご使用ください

古いブラウザにてご利用いただいた際に、部分的に機能が制限されたり、また正常にページが表示されない場合がございます。。

2025-04-13

【土木遺産な旅2025のコース】

長崎大学正門 → 西海橋・新西海橋 → 石井樋・さが水ものがたり館 →

筑後川昇開橋・デレーケ導流堤 → 有明筑後川大橋 → 帰路

かつて長崎県の西彼杵半島は陸の孤島と呼ばれ、佐世保方面へは船しかなく、時として、危険を冒して日本三大急潮のひとつ、針尾瀬戸を渡らなければなりませんでした。

悲願だった「西海橋」は、昭和25年(1950)に着工。その5年後に日本初の海峡横断橋として完成しました。関門橋、瀬戸大橋と、世界最大級の規模を実現していく日本の長大橋の出発点となった橋です。建設した橋梁メーカー、株式会社横河ブリッジホールディングス(建設当時・横河橋梁製作所)の設計本部の山田課長をはじめ4名の技術者の皆様から、その当時、世界第3位の支間216mを中央で閉合するまでの苦難と、いかに乗り越えてきたかをうかがいました。

西海橋(手前)と新西海橋(奥)

右奥の3 本の塔は針尾無線塔

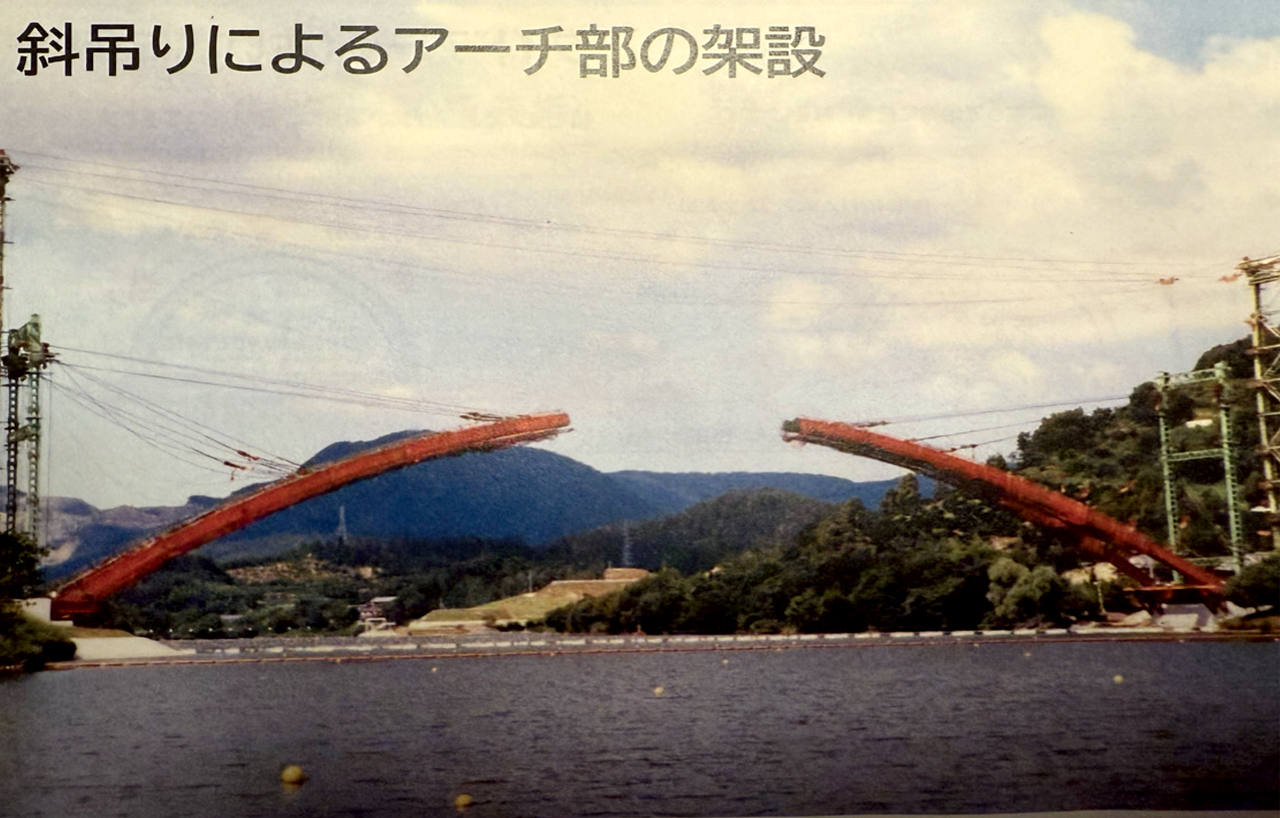

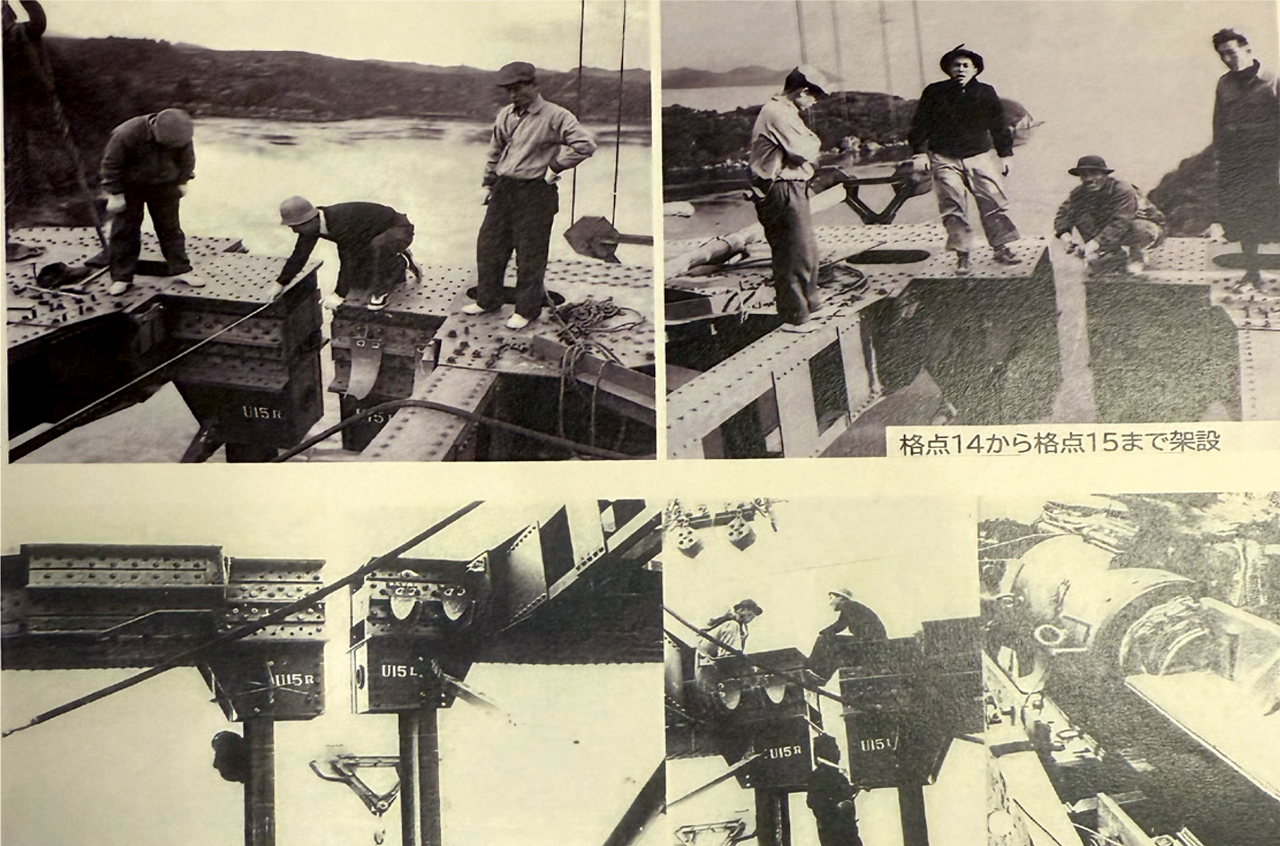

西海橋の美しさは、戦後の物資がない中で鋼材を節約しながらも充分な強度をもたせたことによる、その鉄のレースを思わせる繊細さです。流れが速く、海中にケーソン(基礎)と支柱をつくることができないため、空中からのケーブル操作によって両岸から突き出して組み立て、最後に両岸から伸びたアーチを斜吊りする「突桁式吊出工法」が採用されました。製作は芝浦工場で行い、アーチの一部を仮組するだけで、非常に高い精度の部材を製作しました。OBが撮影、保管していたという貴重な写真163枚を紹介した資料は圧巻で、宝物のような記録ファイルとなりました。西海橋の完成は、戦後の日本の鋼橋架設技術に改革をもたらしたと言われています。後にできた新西海橋とは、色や夕景のレースを思わせるシルエットに至るまで、美しい調和が図られています。

橋桁下の新西海橋の遊歩道から、西海橋を見る

架設中のアーチ(カラー)とアーチの閉合作業(モノクロ)

写真・株式会社横河ブリッジホールディングス

西海橋の設計主担当の吉田巌氏は大学院を卒業してすぐ、長崎県技師3名の計7名のチームで、わずか4ヵ月半というスピードで完成させました。ほぼ変わらぬ20代で西海橋の設計を手掛け、瀬戸大橋の開通の日に退職されたというキャリアは、参加した学生さんたちの心に響いていました。

西海橋に始まり、若戸大橋、関門橋と、次々に東洋一を塗り替えた九州の架橋技術は、試されながら、より気候条件が厳しい本州へと技術移転されたため「橋は西から」といわれる由縁です。

佐賀市大和町の嘉瀬川と多布施川の分流点にある「石井樋」とは、治水の神様といわれた成富兵庫茂安の指導により、元和年間(1615~1623)に造られた日本最古の取水施設です。上流に北山ダムなどが完成したのを機に一時使われなくなり土砂に埋没していましたが、古い石積みを発掘し、穴太積(あのうづみ)、はしご胴木、粗朶沈床(そだちんしょう)などの伝統技法で、12年の歳月をかけ、平成17年に復元されました。

その治水・利水の歴史を伝える「さが水ものがたり館」の荒牧軍治館長より、9万年前の阿蘇山大噴火から、吉野ヶ里の時代、佐賀藩と、治水の歴史についてうかがい、治水と利水の総合システムである「石井樋」についてお話しをうかがいました。

石井樋の構造の粋を物語る、象の鼻(手前の長く突き出た堤防)と天狗の鼻(左)

滔々と流れる嘉瀬川は、分岐する多布施川を通して佐賀城下に水を運んでいましたが、大水でたびたび井堰が壊され、農民たちは水不足に苦しみました。

そこで茂安は、嘉瀬川の水を大井手堰で止め、『象の鼻』、『天狗の鼻』と呼ばれる突堤で水の流れをゆるやかにし、土砂を沈ませ、きれいな水だけを多布施川に取り入れる」という仕組みを考え、農民とともに建築しました。また、石井樋付近の堤防は「野越」と「水受堤」で二重になっていて、その間に遊水地があり、1番目の堤防をあふれた水が2番目の堤防にたどりつくまでに洪水の勢いを弱める、治水の働きも持っています。400年たった今も、この土木遺産が着実に機能していることを学びました。

コンクリートや機械もない時代の構造が、利水や治水を叶え、水争いや一揆のない平和な世の中をつくってきたのだと、水音に包まれながらの感慨深い時間でした。

さが水ものがたり館の荒牧館長(佐賀大学工学部名誉教授)

ふだんは水を貯め、多い時は流す仕組みの大井手は石組も見事

いただきます !

2ページ さあ福岡、筑後川へ →