KUMAMOTO 30

通潤橋

熊本県上益城郡山都町永原(五老ヶ滝川、城原川)

不毛の地を稔りの台地へ

土木構造物初の国宝となった水路橋

白糸台地を稔りの台地へ

惣庄屋布田保之助の願い

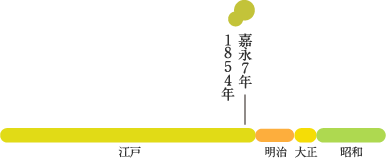

通潤橋は、惣庄屋布田保之助(ふたやすのすけ)が、農業用水はもとより飲む水にも事欠く白糸台地の人びとのために、嘉永7年(1854)に築造した日本最大の石造アーチ水路橋です。

長野、小原、田吉、犬飼、新藤など8ケ村からなる白糸台地は、3つの深い渓谷に囲まれ、水田はわずかしかありませんでした。保之助は、この不毛の台地に何とかして水を引き、豊かな稔りの台地にしたいと願い、隣村の砥用町(現・美里町)にある雄亀滝橋や霊台橋の構造をつぶさに調べ、連通管の原理によるさまざまな実験を繰り返しました。

通潤橋の架橋に本領を発揮したのは、棟梁を務めた宇市、副棟梁の丈八(後の橋本勘五郎)、甚平ら種山石工たちでした。こうして、30cm四方にくり抜いた約1mの石管を繋いで橋の上に3列並べ、取入口と吹上口の高低差を利用して白糸台地に水を吹き上げさせることにしました。

緩やかにカーブした石管

放水口

種山石工の名工の技

熊本城と同じ工法による鞘石垣

この「吹上樋」の石管は、水の勢いで壊れないよう継ぎ目に漆喰(しっくい)を使い、水管工事では水圧を抑えるために、取り入れ口と吹き上げ口にカーブが設けられています。また、石管の内部にたまる土砂を流出させるため放水口のバランスを計算するなど、綿密な工夫がなされました。

水の重さに耐えられるよう、アーチは輪石の厚みを3尺(約90.9cm)にし、藩の許可を得て熊本城の石垣の工法を取り入れた鞘石垣、袖石垣とし、内部に鎖石を施すなど堅牢な造りとなっています。

保之助が死をも覚悟した大事業により、待望の水が谷を渡り、およそ100haの豊かな水田が育まれました。白糸台地や矢部地域の大勢の人の力をあわせ成し遂げた工事でした。

布田保之助像

目地漆喰600m以上の復旧工事

4年ぶりの放水再開へ

平成28年(2016)4月14日、16日に発生した未曽有の熊本地震により、通潤橋も通水管の目地から多量の漏水が確認され、一部の石材にずれが生じ、通水管の間にある土にも亀裂が確認されるなどの被害がありました。

翌年から保存修理工事に本格着手。通水管の目地漆喰の詰め直しは600m以上に及び、工事期間中には3列の通水管が姿を現しました。平成30年(2018)5月の豪雨では、歴史上初めて石垣が崩落するなどの被害を受けながらも復旧工事は完了し、令和2年(2020)、4年ぶりとなる放水が再開しました。

そして令和5年(2023)、土木構造物として初の国宝に指定された通潤橋は、170年たった今も白糸台地を潤しています。

DATA

所在地/熊本県上益城郡山都町長原(五老ケ滝川)

完成年/嘉永7年(1854)

設計者/企画 布田保之助

施工者/種山石工 棟梁宇市、副棟梁丈八、甚平ら

管理者/山都町

文化財指定等/国指定重要文化財

<施設の形式・諸元>

水路用アーチ型石橋

橋長/75.6m 幅/6.3m 橋高/20.2m

アーチ径/27.9m

石管の長さ/126.9m 全水路延長/約46km