KUMAMOTO 31

笹原の石磧

熊本県上益城郡山都町小笹(笹原川)

崩壊を防ぐ創意工夫

通潤用水の起点となる石磧

矢部手永惣庄屋

布田保之助の功績のひとつ

享保元年(1801)、上益城郡浜町(現・山都町)に生まれた布田保之助(ふたやすのすけ)は、天保4年(1833年)に父の跡を継いで矢部手永の惣庄屋となりました。その功績は大きく、中でも安政元年(1854)に完成した通潤橋は、上流下流合わせて百町歩あまりの水田を潤しています。保之助翁は矢部の人びとによって布田神社に祀られ、銅像も在りし日の姿を今に伝えています。

通潤橋と布田保之助の銅像

人夫1,125人の大工事

水を公平に分ける円形分水

その功績のひとつ、笹原の石磧(いしぜき)は、嘉永元年(1848)4月に完成したもので、川原48m、流長20m、面積は960㎡で、小笹、野尻地区の灌漑用に造られました。流れの水圧を少なくし磧の崩壊を防ぐために、人夫1,125人を使用し創意工夫の上に築造されたもので、亀の甲羅のような形に組まれた石垣から、「カメ磧」とも呼ばれています。

すぐ近くに、石磧で取り入れた笹原川の水を、野尻・笹原部落と、通潤橋を通じて白糸台地へと分けるため、水田の面積に応じてそれぞれ3:7の割合で公平に流れるように作られた円形分水路があります。

総延長約46kmの通潤用水の起点であり、矢部に残る唯一の石磧。流れる水を追うと、高低差を克服しながら水を公平に田畑へと引き入れてきた先人の叡智にふれることができます。

DATA

所在地/熊本県上益城郡山都町小笹(笹原川)

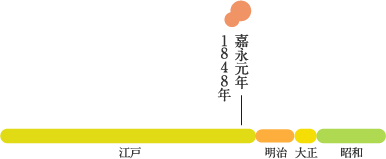

完成年/嘉永元年(1848)

設計者・施工者/布田保之助

管理者/笹原川土地改良組合

文化財指定等/町指定文化財

<施設の形式・諸元>

石堰

長さ/48m 幅/20m