KUMAMOTO 07

高瀬眼鏡橋

玉名市高瀬下町(高瀬裏川)

肥後米の集散地だった高瀬町

荷の積み下ろしを見守った眼鏡橋

商家町の物流を担った

裏川を渡る橋

熊本県玉名市の高瀬町は、江戸時代菊池川沿いで生産された肥後米の集散地で、肥後藩の米蔵が置かれ、高瀬港は米の積み出し港でした。高瀬眼鏡橋は、荷の積み下ろしのために掘られた裏川に架かる大きな石橋で、上流側には石積みの大きな水切りが設けられています。

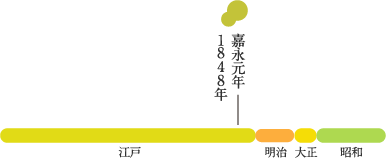

三池往還における高瀬町の玄関口に、嘉永元年(1848年)、高瀬町奉行高瀬寿平らによって築造され、石工は名匠橋本勘五郎により架けられたと云われています。

散策デッキと眼鏡橋

今も残る石橋群と

花しょうぶ

蔦(つた)が生えた風格のある高瀬眼鏡橋のまわりには、石垣や船着場など、商家町、港町として繁栄してきた史跡が今も残る高瀬裏川沿い。昭和55年(1980)、全国で初めて国土庁の水際緑化モデル地区として整備された「高瀬裏川水際緑地公園」は、5月下旬から6月上旬にかけて川沿い約700mにわたり咲き誇る花しょうぶに魅了されます。

近くには大八車が脱輪しないように片側にわだちが付けられた小崎橋、荷物を運ぶ時、足のふんばりができるように真ん中が窪んだ酢屋橋、100m下流には天保3年(1832)に架けられた秋丸眼鏡橋といった石橋のほか、荷物の運搬に利用した「俵ころがし」といわれる坂道、高瀬お茶屋跡など、情緒あふれる「高瀬裏川筋歴史散策ルート」として親しまれています。

DATA

所在地/玉名市高瀬下町(高瀬裏川)

完成年/嘉永元年、弘化5年(1848)

設計者/高瀬町奉行 高瀬寿平

石工 橋本勘五郎

施工者/高瀬町奉行 高瀬寿平

石工 橋本勘五郎

管理者/玉名市

文化財指定等/熊本県指定重要文化財

<施設の形式・諸元>

2連の石造アーチ

橋長/19m

幅員/4m

アーチ径/6.7m